上報 Up Media

toggle- 最新消息 苗栗鐵板啃不動! 藍委陳超明、邱鎮軍二階連署未達標 2025-05-12 20:22

- 最新消息 好酸!轉發「旗魚人口」梗圖 饒慶鈴:謝謝行政院推廣台東漁產 2025-05-12 20:08

- 最新消息 WSJ:蘋果擬漲新iPhone售價 但怕惹怒白宮不敢說是關稅害的 2025-05-12 19:56

- 最新消息 第一季實質薪資創4年最佳 成長速度超越通膨 2025-05-12 19:52

- 最新消息 國軍首射「海馬斯」多管火箭 實彈震撼九鵬基地引軍事迷驚呼 2025-05-12 19:36

- 最新消息 【憲訴法前哨戰】民進黨團:修法聲請符合規定 籲憲法法庭判違憲 2025-05-12 19:17

- 最新消息 【憲訴法前哨戰】韓國瑜三讀不符規定? 立院前法制局長:蘇嘉全、游錫堃也是這樣 2025-05-12 18:43

- 最新消息 【憲訴法前哨戰】吳思瑤主張衝突代表反對 吳宗憲:主席詢問時沒人表達有異議 2025-05-12 18:21

- 最新消息 【有片】高雄3天2起酒駕撞死人!家屬痛批罰太輕 陳其邁:用最重刑責處罰 2025-05-12 18:13

- 最新消息 《比天堂還美麗》韓志旼暗黑過往被掀開 戀上孫錫久變金惠子情敵收視飆新高 2025-05-12 18:00

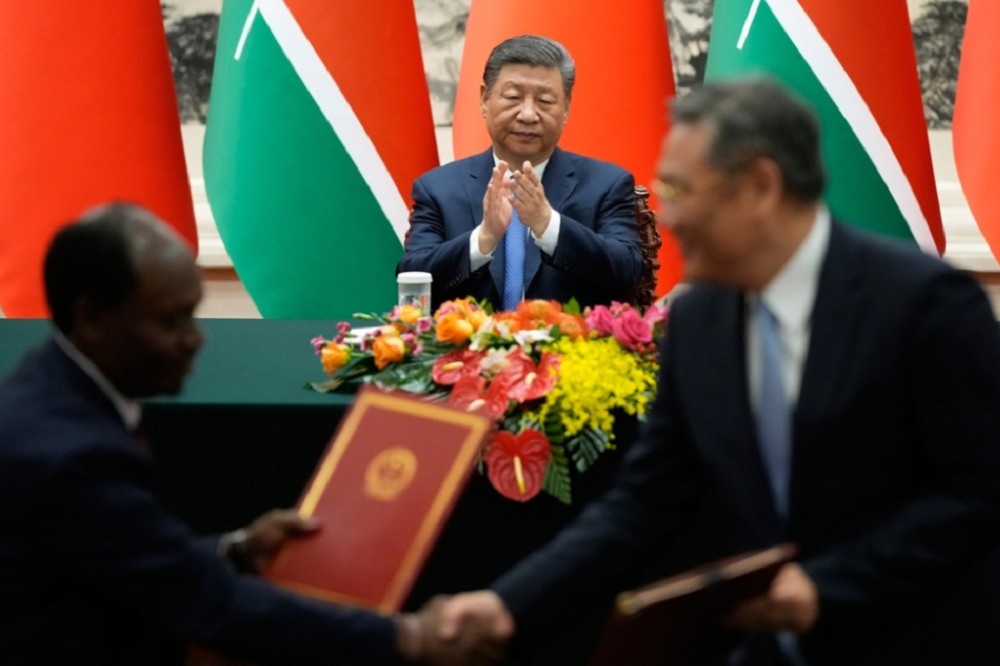

中國今日的朝貢形式,已不再是絲綢與瓷器這類物質交換,而是政策順從與國際立場的讓渡。(美聯社)

隨著美國針對中國的貿易與科技限制措施逐步升級,有部分論者指出美國正在建立一套新的朝貢體系,以自身為中心要求他國讓步與服從。

這樣的質疑,在川普2025年重返政治舞台後更顯突出。川普不僅重申「美國優先」原則,並提出更高幅度的關稅政策,對包括中國、歐洲盟友與墨西哥在內的多個經濟體威脅加徵懲罰性關稅,甚至主張對所有進口商品一律課徵高關稅。川普同時強調,未來的經濟政策將以「國家利益最大化」為最高原則,要求企業製造回流、供應鏈重組,以降低對外依賴。

表面上看,這種以市場准入和經濟槓桿作為談判籌碼的策略,確實帶有某種不對等壓力的特徵。尤其當美國透過貿易壁壘與科技管制,要求其他國家在供應鏈佈局與戰略選擇上「站隊」,似乎與傳統朝貢體系中「進貢以換庇護」的架構有某種相似。

然而,深入觀察可以發現,美國行動的本質仍是防禦性的。無論是川普的政策,還是拜登延續的科技限制措施,其核心目標是應對中國挑戰、維持全球現行規則體系,而非試圖重建一個以自身為唯一中心、要求全面效忠的新國際秩序。美國的施壓多以公開條件協商、多邊談判框架進行,且仍尊重多數國家的自主決策空間,這與朝貢體系中那種無條件臣屬、結構性依附的邏輯有本質不同。

相較之下,真正積極推動現代版朝貢體系的,是中國。

中國藉由「一帶一路」倡議輸出資金與基礎建設,打造以自身為核心的經濟網絡。更進一步,中國在雙邊與多邊談判中,將市場開放與資金援助綁定於政治支持,要求合作國在南海問題、台灣議題乃至聯合國人權決議中表態配合。今日的朝貢形式,已不再是絲綢與瓷器這類物質交換,而是政策順從與國際立場的讓渡。

當經濟利益與政治立場被綑綁在一起,國家間的合作即不再是單純互利,而轉變為權力不對等、結構性依附的關係。中國這種隱性但高效的策略,正逐步侵蝕全球自由開放秩序。

因此,即使美國因防衛自身利益採取了強硬措施,也不應與真正意圖重塑全球依附體系的行為混為一談。未來,國際社會必須更加警覺,辨識真正威脅開放秩序的行動來源。

台灣在這場國際秩序競逐中絕不能心存幻想。面對中國以經濟手段滲透政治影響的策略,台灣更應明確劃清界線,堅拒任何形式的依附與綁架。台灣必須認清,中國推動的一帶一路與所謂「和平發展」承諾,實則是重建朝貢式支配的現代變體。任何輕率接近中國經濟圈的行為,終將以喪失政策自主與國際空間為代價。

真正的出路,不在於寄望中國所謂的「合作倡議」,而在於鞏固與全球民主國家的多元連結,強化與自由貿易夥伴的合作網絡。唯有堅守自由、開放、主權自主的立場,台灣才能在變動劇烈的國際局勢中站穩腳步,免於淪為新型霸權體系下的附庸。

※作者為立法委員

熱門影音

熱門新聞

- 【5月母親節優惠】星巴克買一送一!四大超商、CoCo、清心、麻古茶坊等 18 家手搖飲咖啡冰品優惠懶人包

- 美證實中國殲-10擊落法製飆風 殲-10搭PL-15飛彈戰力恐改西方台海及印太部署

- 吳磊新劇擠下《蓮花樓》成毅奪男主 三搭《偷偷藏不住》趙露思破局內幕曝光

- 《難哄》章若楠爆秘戀白敬亭偷曬恩愛 她PO出愛犬自拍卻放「這物品」全網秒懂

- 《難哄》白敬亭與章若楠爆秘戀 緋聞女友宋軼現身機場與他「3穿搭元素」相同挨轟蹭流量

- 【獨家】中科院銳鳶二型無人機爆國安問題 通訊模組竟藏中國晶片

- 成毅新劇《赴山海》無緣對決肖戰《藏海傳》 因「這理由」被迫延期播出全網失望

- 【母親節優惠】一条通限時五天半價優惠只要 20 元!三重「這兩間」門市慶開幕送現金券、指定品項半價連續四週